Recientes proyectos de prospección arqueológica nos trasladan a tierras limítrofes entre el municipio de San Martín de Valdeiglesias.

Recientes proyectos de prospección arqueológica nos trasladan a tierras limítrofes entre el municipio de San Martín de Valdeiglesias -Comunidad de Madrid- y el municipio del Tiemblo -perteneciente a la provincia de Ávila-. Estas tierras, en la II Edad del Hierro- en torno a los siglos IV-I a.C., estaban habitadas por un contingente poblacional conocido como: vettones. Este pueblo, ocupaba los territorios de las actuales provincias de Ávila, Salamanca, Cáceres y parte de la de Toledo.

Contexto y localización

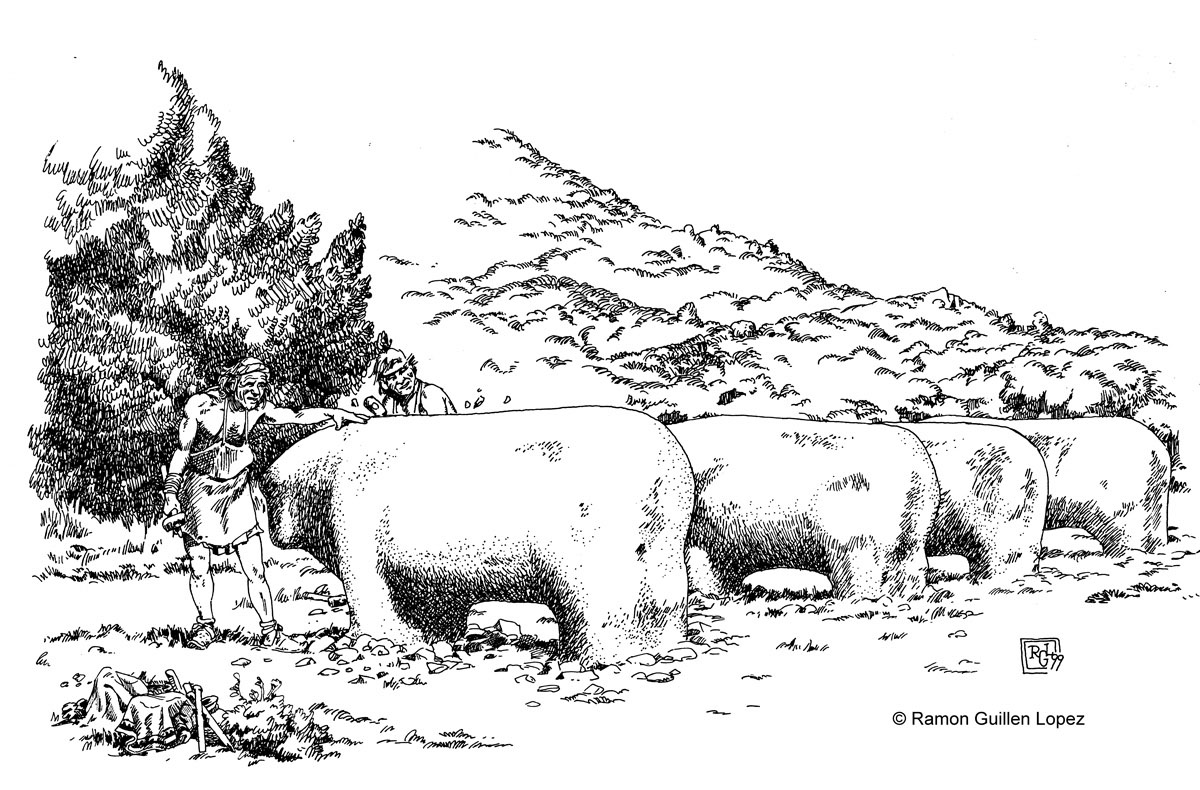

Una de las manifestaciones más representativas e identificativas del pueblo vetón son estas estructuras zoomorfas elaboradas en piedra conocidas popularmente como «verracos». Las especies que representan principalmente son el toro y el cerdo, pero, en ocasiones, cuando el detalle de la escultura permite apreciar los rasgos, también es posible diferenciar al jabalí. Estos verracos son esculturas de bulto redondo talladas en grandes bloques de granito y que representan a los animales de cuerpo entero que, en ocasiones, también cuentan con el pedestal que los sustenta. Los animales están tallados para ser vistos de manera frontal o lateral. La postura es siempre la misma: de pie con las extremidades paralelas en posición estante.En alguna ocasión y, como excepción, aparece alguna escultura con actitud de acometida mediante la posición avanzada de sus patas. Se han hallado ejemplares de diversa tipometría, con figuras desde poco más de medio metro hasta aquellas que superan los dos metros y medio, como es el caso que nos atañe de los conocidos Toros de Guisando (El Tiemblo, Ávila).

Hoy día se conocen poco más de 410 esculturas en la península. Ésta, pese a ser una cifra más que significativa, debe estar reflejando sólo una pequeña parte del bestiario real esculpido y presente en la II Edad del Hierro. Las representaciones muestran los órganos sexuales muy marcados, tratándose siempre de machos y nunca de hembras.

El área de dispersión de estas esculturas abarca las tierras occidentales de la Meseta, Extremadura y la región portuguesa de Tras-os-Montes, lo que coincide plenamente con el territorio que las fuentes clásicas confieren al pueblo vetón. No es fácil cuantificar la cantidad de verracos que existen o han existido ya que, a los que aún pueden estar sin descubrir, hay que añadir los que fueron reutilizados en la Edad Media para usarlos como sillares o piedras de relleno, algo que sigue siendo visible hoy día en algunas zonas de la muralla de Ávila. El conocimiento del emplazamiento original de algunos verracos nos permite llevar a cabo una datación cronológica aproximada.

Teorías sobre el significado de los verracos

Las esculturas encontradas en los castros que no fueron romanizados se pueden fechar desde el siglo IV a.C. hasta el abandono gradual de estos castros a raíz de la conquista romana, ya en el siglo I a.C. Cuatro de las cinco esculturas que se han conservado del castro vetón de Las Cogotas se hallaron junto al camino que conduce al segundo recinto amurallado, el cual pudo cumplir funciones de encerradero de ganado. Del vecino poblado de La Mesa de Miranda proceden otras cinco piezas, tres halladas en los alrededores y dos localizadas en el tercer recinto, que también podría cumplir la misma función. El significado de estos verracos no estaba claro, por lo que algunos autores propusieron sus teorías a mediados del siglo XX. García Bellido les confería un carácter protector, mientras que Maluquer y Caro Baroja los interpretaban como señales de términos de pastoreo de carácter sagrado y Bosch Gimpera los alzaba a la categoría de deidad. Los datos arrojados llevaron en la década de los años 30 al arqueólogo Juan Cabré a otorgar a estas esculturas un significado mágico o religioso, relacionado con la protección y fertilidad de la ganadería, principal fuente de riqueza de estas poblaciones. Esta hipótesis ha sido contemplada por muchos autores y ha tenido un gran peso hasta la actualidad. Estas ideas han sido desarrolladas y ampliadas por otros autores que han elaborado recientes investigaciones en la actualidad, como Jesús Álvarez Sanchís y Gonzalo Ruiz Zapatero, que han realizado nuevas y variadas aportaciones acerca de su interpretación y significado. Sabemos que muchos de los verracos fueron esculpidos en el interior de los oppida -ciudades o aldeas fortificadas-, bien junto a las entradas principales o junto a los caminos de acceso, lo que permite plantear una posible función defensora del poblado y del ganado.

El verraco encontrado en la base de la torre norte de la puerta de San Vicente en las murallas de Ávila puede apuntar en esta dirección, siendo posible que flanqueara el acceso a lo que debió ser el primitivo castro prerromano. Otra de las funciones que se otorgan a los verracos, siendo una de las principales teorías, es relacionarlos como marcadores de territorios de pastizal en el entorno de media distancia de los asentamientos (a unos 2-4 km).

Posteriormente, también se ubicarían en las puertas e inmediaciones de los castros, desempeñando una función complementaria de protección y propiciación de la fecundidad de los ganados. Por último, desde el contacto con Roma y únicamente en casos minoritarios, se le otorgó una función completamente nueva al símbolo escultórico del verraco, dándole un uso funerario – como ocurre en el caso de Los Toros de Guisando-, que se inscribe en la manipulación ideológica del sustrato indígena dentro del incipiente mundo hispanorromano. En los momentos finales, las tres funciones pudieron coexistir simultáneamente, en un periodo en el que las sociedades vettonas estaban entrando en un proceso irreversible de aculturación y absorción por parte de Roma. Estas teorías resultarían complementarias a las ideas de que los verracos, en áreas de pastizales ricos, cumplieron una función de demarcación de control y uso de estos recursos. Una de las maneras en las que las élites políticas vettonas pudieron configurar los paisajes en la Segunda Edad del Hierro pudo haber sido mediante la realización de ceremonias en áreas concretas que tuvieran un significado económico específico, como podían ser los mejores pastizales delimitados y marcados por los verracos, siendo un elemento referencial en el paisaje y haciendo evidente a ojos del forastero que se trataba de unos recursos del paisaje apropiados y controlados.

Mediante estas actuaciones ceremoniales en torno a los verracos, que realizarían las élites junto a una parte de la comunidad, se renovarían los derechos al uso y control de los parajes que delimitan las esculturas. En cualquier caso, se erigieron en torno a los grandes castros y oppida de la Segunda Edad del Hierro para reforzar simbólicamente la identidad de las élites y su papel en la comunidad, convirtiéndose en un rasgo cultural de la élite vettona de los territorios colindantes, que compartirían

Una simbología común y, probablemente, unos mismos artistas, algo que se evidencia en la homogeneidad que se aprecia en los cuatro ejemplares de los Toros de Guisando, haciendo pensar que pertenezcan a un mismo taller.

Los Toros de Guisando

Los verracos debieron ser una parte esencial del paisaje social de las comunidades vetonas, una manera de ordenar el «agrios» -territorio- en pequeñas regiones con una ocupación relativamente densa. Las esculturas simbolizarían la riqueza de un entorno ganadero y la pujanza de ciertos grupos sociales y familiares reconocibles en los ricos ajuares de las necrópolis y reflejados en una aristocracia que basaría su supremacía económica en la posesión de grandes rebaños.

Usando el registro fotogramétrico en cada ejemplar, se ha podido apreciar mejor las inscripciones que, a simple vista, son difíciles de advertir, especialmente en las inscripciones de los toros 2 y 4, que se relacionan directamente con la inscripción reconocible del toro 1. La transcripción y traducción del latín de esta es:

Toro 1: LONGINUS·PRISCO·CALAETIQ·PATRI·F·C (Longinus Prisco Caletiqum patri faciendum curavit). Longino lo mandó hacer para su padre Prisco, de los Calaeticos.

Toro 2: (L)ONGINUS·LONGINAE·M·D·S·F·C (Longinus Longinae matri de suo facendum curavit). Longino lo mandó hacer para su madre Longina.

Toro 4: LANCIU·CALAETICUM·H·S·E (Lancius.Calaeticum.hic.situs.est). Aquí yace Lancio, de los Calaeticos.

.png)

Estas inscripciones en latín elaboradas en los toros en periodo romano, en torno al siglo II d.C., unido a las cenizas documentadas enterradas de tres individuos de la familia de los Calaeticos evidencian su uso funerario. Uno se llamaba Lancio y pertenecía al clan familiar, pero no era familia directa de los otros tres mencionados: el matrimonio, entre Prisco y Longina, que tenían un hijo llamado Longino. Las franjas y elementos de resalte grabados en los toros indican que estaban adornados, lo que implicaba una ceremonia.

Conclusiones:

De esta manera, vemos que, en origen, los verracos delimitaron zonas de pastos y ejercieron como demarcación del territorio por parte de las élites vettonas, ubicados junto a castros o importantes vías de comunicación prehistóricas que conectaban el actual valle del Tiétar. Posteriormente en periodo romano, se convirtieron en importantes monumentos funerarios unidos a la tradición ubicados al pie de las vías de comunicación. En la Edad Media, a partir del 1273 y tras la constitución del Honrado Concejo de la Mesta por Alfonso X el Sabio, otorgó privilegios muy importantes, convirtiendo estos caminos en Cañadas Reales, para que transitaran por ellas en trashumancia las ovejas merinas, cuya lana era muy apreciada en toda Europa.

Los Toros de Guisando han resistido el paso del tiempo, sus ojos han presenciado cambios de sociedades, culturas y pueblos, además de soportar imperturbables las inclemencias meteorológicas, pero, manteniendo viva con su presencia durante más de 2.000 años, la importancia socioeconómica que siempre ha tenido el ganado en estas tierras.

.png)

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ SANCHÍS, Jesús. Guía de los verracos: esculturas zoomorfas en la provincia de Ávila en Cuadernos de Patrimonio abulense I. Ávila, Diputación Provincial de Ávila: Institución Gran Duque de Alba, 2005, p.8.

RUIZ- ZAPATERO, Gonzalo y ÁLVAREZ-SANCHÍS, Jesús. “Los verracos y los vettones” en Arqueología vettona: la Meseta occidental en la Edad del Hierro. Alcalá de Henares, Museo Arqueológico Regional, 2008, pp.216-217.

ÁLVAREZ SANCHÍS, Jesús. Guía arqueológica de castros y verracos. Cuadernos de Patrimonio abulense VIII. Ávila, Diputación Provincial de Ávila: Institución Gran Duque de Alba, 2006, p.26-29

ÁLVAREZ SANCHÍS, Jesús. “El Segundo Hierro en el occidente de la Meseta: los vettones” en De Iberia a Hispania. Barcelona, Ariel, 2008, p.720.

MARINÉ, María. (coord.) Historia de Ávila, I. Prehistoria e Historia Antigua. Ávila. Ávila, Institución Gran Duque de Alba: Obra Cultural de la Caja de Ahorros, 1995, pp. 244-245.

RUIZ- ZAPATERO, Gonzalo y ÁLVAREZ-SANCHÍS, Jesús. “Los verracos y los vettones” en Arqueología vettona: la Meseta occidental en la Edad del Hierro. Alcalá de Henares, Museo Arqueológico Regional, 2008, pp. 228-230.

ÁLVAREZ SANCHÍS, Jesús. Opus cit. en Cuadernos de Patrimonio abulense I. Ávila, Diputación Provincial de Ávila: Institución Gran Duque de Alba, 2005, p.16.

ÁLVAREZ SANCHÍS, Jesús. “Animales protectores en la cultura vettona: los verracos” en Ecos del Mediterráneo: el mundo ibérico y la cultura vettona. Exposición del 9 de marzo al 15 de julio de 2007, Torreón de los Guzmanes, Plaza del Corral de las Campanas. Ávila, Diputación Provincial de Ávila: Institución Gran Duque de Alba, 2007, pp. 193-194.

https://www.torosdeguisando.org/

https://www.jcyl.es/jcyl/patrimoniocultural/GuiaLugaresArqueologicos/avila/07avila/index.html

.jpg)

.avif)

.avif)